戦争とはいったい何か。それをあなたは適切に説明できるだろうか。戦争を考える上で是非読んでいただきたい本がある。それは、 「ガストン・ブートゥル ルネ・キャレール/高柳 先男 訳 『戦争の社会学 -戦争と革命の二世紀-(1740~1974)』 中央大学出版部 1980年(原著:1976年)」である。この論文は戦争を統計学的に分析し、「戦争とは何か=戦争の本質」を明らかにしようと試みたものである。私自身の目から見れば多少不満はあるものの、戦争を考える上で非常に参考になる論文であると思われる。ここではその論文を参考に、戦争について私自身が再定義したものを論じてみたい。

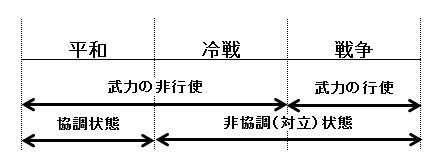

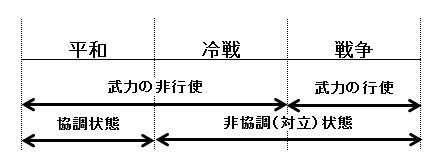

国家あるいは集団間の関係を考える時、戦争状態・平和状態・冷戦状態の3つの状態を考えることができる。ここでは、それぞれの状態がいかなるものかを定義する。

戦争

事の大小やら歴史的呼称は本稿では問題にしない。本質的に、「戦争」とは「互いに敵対する集団(国家を含む)の武力衝突そのものを言う」と同時に、「集団指導者の下に軍隊などの武装集団が自らの意志(集団指導者の意志)の実現」を目的にその武力を敵に対して行使している状態」である。

平和

それに対して、「平和」とは武力衝突の起こっていない状態」、本質的には「敵対する集団が存在しない状態である」と言わなければならない。そして、「互いに協調しており、共に生き、発展していこうとしている状態」こそが平和である。

冷戦

そしてもう一つ、「武力は行使されていないが、相手を敵と認知した上で敵対的な行動(敵対宣伝・敵対外交・武力増強など)を互いにとり続けている状態」=「冷戦」という緊張状態がある。第二次世界大戦後の資本主義圏(注1)と社会主義圏(注2)の対立=米ソ対立あるいは東西対立によって顕著となるまでは「冷戦」という言葉は歴史上登場することはなかった。そして同時に「ソ連邦崩壊による冷戦終結」とされたが、あくまでそれは米ソ対立あるいは東西対立というものが解消されたかの意味に過ぎない。本質的には、戦争学的な意味では、「冷戦」という現象は何も米ソ対立あるいは東西対立に限定される必要がなく、「冷戦状態という緊張状態が無くなった」ことを意味するものではない。当事者として「武力は行使されていないが、相手を敵と認知した上で敵対的な行動(敵対宣伝・外交・武力増強など)を互いにとり続けている状態」にあれば「冷戦状態にある」と言ってよい。

| 第1図:戦争と平和の狭間 |

|

戦争そのものを行うことによって「戦争の果たす役割」、それを「戦争の機能」という。戦争それ自体の「機能」と「戦争目的」は必ずしも一致しない。多くの場合「戦争目的」は非常に具体的であり、戦争がもたらす「結果として求められるもの」であり、そして戦争がもたらす「利益」そのものである。ここでは「戦争の持つ機能」として3つのものを考える(注3)。

破壊機能

戦争の機能として第1にあげられることは「破壊機能」である。なお、ここにおいては、破壊のための手段よりも、破壊という結果を重視する。

「戦場(フロントライン=最前線)」での戦闘に伴う戦場周辺地域の破壊・兵器の損失・戦闘員である兵士の死、これらのことはは当然の事として発生する。「最前線に限定された破壊行為」は既に過去のものである。現代においては、「戦場(フロントライン=最前線)」だけで破壊が行なわれるわけではない。現代において破壊機能を考える上で重要なことは、何よりも「航空機やミサイル/ロケットといったものの発達」であろう。航空機やミサイル/ロケットといったものの発達は「後方地域(最前線から遠く離れた地域)」である都市村落への攻撃も可能とした。これにより、特に兵器を生み出す兵器工場への攻撃が可能になったばかりか、その工場で働くあるいはこれから兵士になる「市民」をも攻撃することが可能になった。第二次世界大戦初期においては兵器工場そのものだけが攻撃対象(限定爆撃)とされることもあったが、それはすぐに一帯の家屋や住民を含む「都市攻撃(無差別爆撃)」と形を変えた。「都市攻撃」に伴う「物的損失」ならびにその市民の「人的損失」は計り知れないものがある(注4)。その他に考えられるものは、最前線・後方地域を問わず、その地にある文化遺産などの破壊による「文化的損失」も破壊機能の結果としてあげることもできよう。

社会変革機能

第2は、「社会体制変革機能」である。戦争の終結時には、戦争の勝者と敗者が決定づけられ、その両者の関係においてのみならず、世界的な関係図として勝者に絶対的優位性が与えられ、戦前の社会体制に変化をもたらしてしまうことである。例えば、第一次世界大戦においてはそれまでのウェストファリア体制を崩壊させ、新たに戦勝国によるヴェルサイユ体制なるものが確立された。そして、引き続く第二次世界大戦においては、そのヴェルサイユ体制が崩壊し、現在に続く戦勝国によるヤルタ体制が確立されている。そうした大きな戦争によらずとも、2回にわたる湾岸戦争によってイラクのフセイン体制は崩壊し、アメリカ合衆国を中心とした湾岸地域の支配体制が確立している。世界史をそれこそ紐解けば、戦争によって同様のことが繰り返されてきたことがはっきりとわかるだろう。

富の獲得機能

第3は「富の獲得機能」である。つまり、勝者に対し様々な形で「富に対する支配権」をもたらす。これには一番典型的なものとして領土・工場などの機械接収などがある。特に領土に関して言えば「併合」というかたちで自国領土として敗戦国の領土を直接的に獲得することが多い。自国領土として併合する場合には、その地の住民が戦勝国と同一民族ということや、その地がもたらす資源(注5)が、併合地域として選択する理由となる。また、戦争の破壊機能の結果としてもたらされた国内社会資源(主に工場など)の破壊について「賠償」というかたちで、敗戦国から資金や物品(主に工場などの機械接収)などを獲得することもある。加えて、敗戦国のあらゆる兵器(小銃から大砲・戦車に渡る陸上兵器、各種航空機、各種艦艇といった全ての兵器)などの接収し、完全な非武装化も行なわれる。例えば、第一次世界大戦においてはドイツから多額の賠償金を英仏両国は得ようとしたことは周知の事実であるし、第二次世界大戦においても日本は被害国とされた国々に多額の賠償金を支払っているし、それぞれ各種工場からの機材の持ち出しや各種兵器の接収が行なわれている。

更にまた、特に第二次世界大戦後から出現したものとしては「復興ビジネス」というものもある。第二次世界大戦は「世界各国が関係した」という意味から「世界大戦」と称される戦争でありながら、戦場は一部地域に限定されており、特にアメリカ合衆国は戦争被害というものをほとんど被らずに生産設備もそのまま維持できた。これにより、戦場となったために生産設備の破壊された同盟国、そればかりか敗戦国の生産設備の復興をアメリカ自身のビジネス化をすることにより多額の利益を得ることができた。第二次世界大戦後には「マーシャル・プラン」としてそれが初めて実行され、湾岸戦争では戦勝国(最終的占領支配者)としてのアメリカ軍がクウェートやイラクの復興に関してアメリカ商社を多数取り込み、他国の業者を閉め出そうとしたことはあまりにも有名である。

それぞれの関係(「利益」>「損失」 という方程式)

これら3つの機能の関係も重要である。「破壊機能」は戦争に伴う「損失」であり、「社会体制変革機能」や「獲得機能」は戦争がもたらす「利益」である。自国にとって、「損失」は限定的で最小であることが求められ、「利益」は非限定的で最大であることが求められる。そして相手国に対して、与えるべき「損失」は非限定的で最大であることが求め、与える「利益」は限定的で最小であることが求めようとする。これらは「戦争の方程式」と考えられる。

「戦争の方程式」に基づいて「損得勘定」が行われ、戦争の結果としてもたらされる「最終的利益」というものが想定できることとなる。その得られるであろう「最終的利益」が大きければ大きいほどに「戦争開始への決断」は行われやすく、「最終的利益」が少なければ少ないほど「戦争回避の努力」あるいは「戦争への無関心」という結果になる。しかしこの時、いくら「最終的利益が少ない」からと言っても、それ故に「戦争が起こらない」と断言することはできない。

開戦努力

戦争はまさに相手があることであり、「一方の努力によってのみ回避できるもの」ではない。本質的には、「双方が戦争回避の努力をなす」ことによってのみ、戦争は回避される。一方が「戦争回避の努力」をどんなに行なっていても、他方が「戦争開始の決断」を既にしていたらどうなるだろう。「戦争開始を決断している側」は、戦争開始のためのあらゆる口実を探し求めて自ら先に攻撃を仕掛けるか、あるいは相手側の戦争回避の努力を無に帰させて(あるいは努力遂行を放棄させて)相手側から先に攻撃を仕掛けさせるように様々な方法によって相手側を追い込む努力をするに違いない。第一次世界大戦後からその方法としてもっとも確実であると考えられているのが、政治的要求として実現不可能なことを相手側に要求する「敵対外交」を実行すること、あるいは「経済的攻撃」(注6)を実行することである。そして、第二次世界大戦後では、国際連合の成立が「自由な武力行使」を制限することとなり、そのために新たな方法を加わえざるをえなかった。それは議会(国会)や国際連合などの国際会議で「非難決議」や「武力行使容認決議」である。それらを元に「戦争を開始したい者」は「武力発動(戦争開始)に関する白紙委任状」を得て、敵に対して武力攻撃を開始する。

先に示したように、「戦争」とは「互いに敵対する集団(国家を含む)の武力衝突そのものを言う」と同時に、「集団指導者の下に軍隊などの武装集団が自らの意志(集団指導者の意志)の実現を目的にその武力を敵に対して行使している状態」である、と定義した。このことから「戦争目的」とは、武力を行使する集団の持つ意志(集団指導者の意志)の実現」であるということになる。

言い換えると、その戦争開始直前の段階で「敵をどうしたいのか」「自らをどうしたいのか」という「自らの意志(戦争の発動権限者=集団指導者の意志)」のことであり、そしてその「自らの意志(戦争の発動権限者=集団指導者の意志)の実現」のために武力を行使する(戦争を開始・継続する)ということになる。その戦争開始直前段階での戦争目的は、戦争そのものの動向・推移によって変化してゆくものである(注7)。また同時に他の様々な集団(国家)との関係においても変化する。これはつまり、戦争目的自体がそもそも非限定的・非固定的なものであることを表している。そこで、戦争目的について論ずるに当たっては、攻撃あるいは防御という面から次の3つのことがことが言えるのみである。

1.「破壊機能」を屈指して、「敵を破壊状態に至らしめる」こと。そして「自らについては破壊させないため」に戦争を開始・継続する

2.「社会体制変革機能」を行使して、「自らが求めているような新たな社会体制に至らしめる」こと。あるいは逆に「自らに最も利益を与える現在の社会体制を維持する」ために戦争を開始・継続する

3.「獲得機能」を行使し、「何らかの富を獲得する」こと。あるいは逆に「敵に獲得させない」ために戦争を開始し、継続する

ひとたび開始された戦争には、ある種の「行われ方」というものが存在する。それを「戦争の性格」としてとらえることにしよう。戦争を遂行する上では、唯一の至上命令が支配する。それは「必ず自らが勝利者となること」である。ここから全てが始まる。

「文明」の動員

第1にあげなければならないことは、「人類の英知」としての「文明」が全て動員されることにある。その時々で持つ文明で最高とされるテクノロジーが全て武器製造に動員され、それが武力として行使される。人間の行動に影響を与える「宗教」/「イデオロギー(思想)」が、そして人々の情報源であり行動の判断要素である「マス・メディア」さえもが、「愛国のスローガン」とともに「敵を倒せ」と叫ぶ。そのようにして物理的にも精神的にも全ての「文明」が意図的にあるいは無意識のうちに動員されてゆく。

勝つためには何でもする

第2に、「破壊」として重要なことであるが、「勝つためには、何でもする=手段は選ばれない」ということである。

戦場で戦うのは兵士たちである。彼らは「殺さなければ殺される」という状況に置かれてしまう。相手兵士を殺すためには、彼らの持つ個人兵器一つとっても、あるいは一時に大勢の敵兵士を殺傷する大型兵器をとっても、兵器は殺傷能力が高いものでなければならない。

相手の継戦能力を破壊するには、兵器製造工場やあらゆる移動兵器の燃料である石油製品を製造する精油所を破壊するのが最も手早いと考えられる。そうした「生産設備の破壊」が求められるわけだが、生産設備のみを精密爆撃などで破壊すること(限定爆撃)よりも、その生産設備で働く「非軍属の敵=民間人」をも殺傷することを目的として生産設備を有する都市そのものを破壊すること(無差別爆撃)の方が、相手の戦意喪失を図る意味からも、より効果的である。

また、最前線に武器や補充兵を輸送している補給線の破壊も重要である。この補給線には一般輸送網である鉄道が使われたり、軍艦/軍所属船舶だけではなく一般船舶が使用されたりする。鉄道も一般船舶もその運行は「非軍属の敵=民間人」であり、当然それらの輸送手段の運行に当たる人々も殺傷の対象となる。

これらのことは「破壊機能の行使に当たっては、事実上無制限である=破壊機能の無制限性」ということである。「破壊そのものをどの程度で抑えるか」ということは、「破壊機能の行使者=司令官」の心一つであるに過ぎない。そしてこれは同時に敵の破壊を確実にするための「軍拡競争」を促す要因となっている。

戦争にルールはあるのか

第3には、もはや忘れ去られかけていることではあるが、その「法則性(あるいは儀式性)=ルール」というものがある。特に中世貴族社会においては「騎士道」あるいは「武士道」として重視されていた。つまり、「戦争にもある程度のルールがある」とされていた。現代においては「戦時国際法」という形で名残りを留めている。初期につくられた「戦時国際法」には、宣戦布告に始まり、軍人と民間人の違いの規定(軍人としての服装・記章など)、戦闘行為についての細かな規定(臨検に始まる戦闘手順など)、などが具体的に決められていた。しかし、そもそも集団指導者が存在を認めていても最終的には全く無視しているか、あるいはレジスタンス運動(抵抗運動)、ゲリラ活動やパルチザン活動(破壊活動など)、ひいては現代のテロ集団のように「戦時国際法」に初めから知らないためか従おうともしない集団もあることからいつの間にかその存在を誰からも忘れ去られているのるか、「戦時国際法」の存続自体が常に危ういものとなってしまっているのが現状だ。

無視される一方の「戦時国際法」であるが、その一方で「戦時国際法に従わない」ことは「戦争犯罪」を構成する要素と考えられており、「戦時国際法違反を戦争犯罪という形で処罰することも可能」と考えられている。そして、いつでも「相手が先にルールを破ったとして、自らがルールを無視する口実を戦争指導者は常に探し続けている」のであり、「口実を見つけ次第ルールは破るもの」、「先に破ったものが戦争犯罪者であり、こちらはその報復をしているだけ」と主張する形が定着しているようにも考えることもできる。そして「ルール」をいくら破ったとしても、戦中においては、ひたすら相手側の行為について「残虐性」が「戦時宣伝」として強調され、戦争継続と破壊の最大化が求められ続けることになる。

戦争が続いている限り、自からのルール違反については一切顧みられることはないし、戦争の熱狂の中で自らの行為を誰も非難しようとはしない。なぜならば、「一旦始まった戦争についてその熱狂の中で戦争そのものを非難する者はいなくなる」し、もし仮に自らの陣営の戦争犯罪を報道しようとするものが陣営内にいたら「戦争遂行努力を妨害するもの」として「集団指導者=戦争の発動権限者」からあるいはいわゆる「愛国主義者」からまさに有形無形の言論弾圧を受けて結局は「非難を止めてしまう」からに他ならない。そしてその戦中の出来事も、戦後においては敗北者は物言う権利を奪われて勝利者に文句を言えないし、勝利者は自らの勝利を正当化しようとして自身の戦争犯罪についても自己批判をすることはない。同時に勝利者の犯罪行為は敗北者のデマ宣伝として勝利者によってかき消す努力がなされ、勝利者についてクリーンなイメージを誰もが形成するよう仕向けられる。最後には、勝利者によって敗北者の犯罪行為だけが強調され、真実であろうがあるいは戦時宣伝の虚構であろうが「敗北者の悪行」だけが末長く人々の記憶に歴史的事実として留められることとなる。

更に、例え中立的な第3者(中立国・国際赤十字など)があったとしても、その中立性を維持し続けるために、戦中では物言うことによって特定陣営に味方したと言いがかりをつけられて中立者自身がどちらかから攻撃されることを怖れて当事国同士の問題については物言うこともやめてしまうこともある。そして結局、戦中も戦後も勝利者の攻撃を怖れて、勝利者の顔色をうかがうことでその中立を維持しようとすることもある(注8)。

最終的に、普段行なわれている「スポーツ・ゲーム」とは違い、「戦争には、そもそも『ルールを守らせるべき強力な審判』など存在しない」からであり、そしてこれまで「戦争について裁く者」は常に「勝者」であったからである(注9)。そして、非常に多くの時間が過ぎて「歴史」となってしまった後か、あるいは戦時中であっても人々の戦争の熱狂が醒めた時になって、初めて「自らの行為」が戦争犯罪に当たるのか見直される対象となるからである。